図解でわかりやすくお伝えする書評、今回取り上げるのは『V字回復の経営』です。

『V字回復の経営』の著者は三枝匡氏です。三枝氏は20代でボストン・コンサルティング・グループの国内採用第1号コンサルタントとなり、数々の低迷事業をV字回復させてきました。最終的には株式会社ミスミグループの社長・CEOとしてグローバル企業に成長させた人物です。

これまでのコンサルティングでの体験談は著書『戦略プロフェッショナル』でも語られてきましたが、今回の『V字回復の経営』は集大成と言えるような大作です。

ストーリは、過去に経験した5社の出来事をベースにフィクションとなっていますが、実際にはほとんどが1社での出来事をベースに、フィンクションとノンフィクション、さらにはストーリーの最中で読者に語りかけるような作品となっています。Netflixの『ハウス・オブ・カード』をご覧になられた方は、まさにそれを思い浮かべていただければ想像しやすいと思います。

肝心の内容ですが、個人的に”超”おすすめです。現場での体験に基づいたリアルな内容になっており、きれいごとではない現場のドロドロとした問題に対する解決法が詰まっています。私も関係しているのですが、経営に携わる方、経営企画や経営管理に従事する方には「ほんっとに、そのとおり!!!」と思えること請け合いです。

読み物としても大変面白いですし、実際に経営の立て直しに奔走されている方にとっては目から鱗のような内容です。

- 経営者、経営企画や経営管理の業務に従事するビジネスパーソン

- 会社や事業の業績が不振、職場の雰囲気が悪く改善したいと考えているビジネスパーソン

- ビジネス小説が好きな全ての人

V字回復とは

V字回復とは、一時的な経済的な落ち込みや状況の後、急速に回復する経済循環を指します。以下に、経営視点でV字回復について重要なことをまとめます。

- スリム化:経営危機に陥った場合、複数の事業を手がける企業が不採算事業から撤退することで、スリム化を実現することが必要です。これによって、コスト削減やリソースの集中化が可能となり、V字回復のきっかけを作ることができます[1]。

- 投資:経営危機に陥った企業がV字回復を実現するためには、リスクを冒してでも必要な投資を行うことが必要です。たとえば、新商品や新しい市場への進出などに資金を投じることで、需要の回復を促し、回復につなげることができます[2]。

- イノベーション:V字回復を実現するためには、従来のビジネスモデルや製品の見直しが必要です。新たな価値提供を行うことで、市場のニーズに合った商品やサービスを提供し、需要の回復を促進することができます[2]。

- オンライン化:V字回復を促進するためには、オンライン化を進めることが必要です。緊急事態宣言を受けて観光業界に客足が戻りきる前に、オンラインチケットサービスの開発によって需要を喚起することができた例があります[3]。

以上のように、スリム化、投資、イノベーション、オンライン化がV字回復を実現するために重要な視点となります。

内容紹介

不振事業の症状50

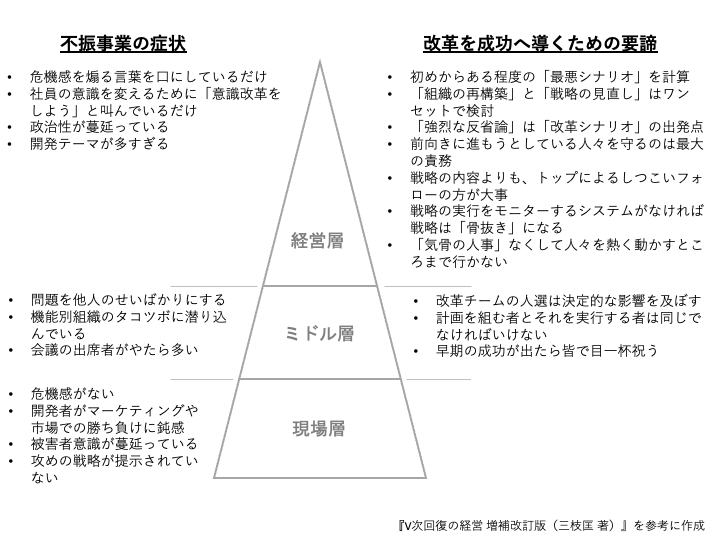

最初にも書いたように、本書はフィクションでありながら途中で著者による解説、読者への語りかけが随所に散りばめられています。そして、社長からV字回復を託された主人公が、現場や経営会議などの場面で問題に出会うたびに「不振事業の症状」としてまとめられています。課題抽出から改革の戦略作りに至る時点まで、合計で50の「不振事業の症状」がまとまっています。

会社を立て直すには戦略は重要ですが、経営層だけが納得するきれいにまとまったものではダメで、ミドル層が腹落ちして推進できるもの、さらには現場の課題を十分理解した上で作られた戦略でなければいけません。主人公は現場の従業員へのヒアリングを重ねて戦略作りにつなげますが、本書では経営から現場に至るまでまんべんなく「症状」が抽出されています。

この50の「不振事業の症状」は、モデルとなった5つの会社だけのものではなく、普遍的なものとして活用できるので、同じような状況にいる方はぜひ参考にしてください。特徴的なものを以下に抜粋しました。

- 危機感を煽る言葉を口にしているだけ

- 社員の意識を変えるために「意識改革をしよう」と叫んでいるだけ

- 政治性が蔓延っている

- 開発テーマが多すぎる

- 問題を他人のせいばかりにする

- 機能別組織のタコツボに潜り込んでいる

- 会議の出席者がやたら多い

- 危機感がない

- 開発者がマーケティングや市場での勝ち負けに鈍感

- 被害者意識が蔓延っている

- 攻めの戦略が提示されていない

改革を成功へ導くための要諦50

本書の前半では「不振事業の症状50」が導き出されましたが、戦略作りから推進にあたる後半では、「症状」と対となるような「改革を成功へ導くための要諦50」が示されています。これらもリアリティーのあるものばかりで、著者の熱い想いが伝わってきます。

「改革を成功へ導くための要諦50」も経営層、ミドル層、現場層に分類してみたのですが、「不振事業の症状50」とは反対に、経営層に重要なものが集中しているように感じました。これはやはり、痛みの伴う経営改革は、強いトップダウンのリーダーシップで駆け抜ける必要があるということではないかと思います。

- 初めからある程度の「最悪シナリオ」を計算

- 「組織の再構築」と「戦略の見直し」はワンセットで検討

- 「強烈な反省論」は「改革シナリオ」の出発点

- 前向きに進もうとしている人々を守るのは最大の責務

- 戦略の内容よりも、トップによるしつこいフォローの方が大事

- 戦略の実行をモニターするシステムがなければ戦略は「骨抜き」になる

- 「気骨の人事」なくして人々を熱く動かすところまで行かない

- 改革チームの人選は決定的な影響を及ぼす

- 計画を組む者とそれを実行する者は同じでなければいけない

- 早期の成功が出たら皆で目一杯祝う

(改革は現場よりも経営のリードが重要と感じたため、優先的なものは抽出できず)

まとめ

いかがだったでしょうか。

会社の経営不振、事業不振に直面されている方は、藁をも掴む思いでビジネス書を読み漁っている方もおられると思います。

「それは結果論だろ」、「あなただから出来たんだろ」、「綺麗事のようにまとめているけど使えないよ」と思う本が多い中で、本書は特別な一冊だと思います。

気になった方は、前作までを読んでいなくても読める、集大成としての本書を手に取ってみてください。

また、著者の他の作品にも興味が出てきた方に、参考として紹介しておきます。

『戦略プロフェッショナル』は、2022年に『決定版』が発売されています!